Oltre, andate oltre. A 150 anni dalla sua nascita anche Genova, con Oslo e Zurigo, ha deciso di tributare il giusto omaggio a quello straordinario artista che risponde al nome di

Edvard Munch e lo fa con una mostra che va al di là delle facili categorizzazioni in termini di appartenenza ad una specifica corrente artistica e, soprattutto, al di là della sua opera più famosa: l'

Urlo. Nelle 8 sezioni della mostra, per un totale di

80 opere, troviamo ciò che di Munch davvero dovremmo conoscere, ciò che a lui premeva esplicitare:

il segno grafico di un'angoscia esistenziale che diventa nera ombra, benedetta emanazione di corpi scheletrici dalle orbite fatte buchi neri senza fondo, le incisioni xilografiche che sovrappongono paura e natura, bellezza e morte, volutamente riproducibili all'infinito per poter reiterare - e mai dimenticare -

le nevrosi, le assenze, gli episodi di morte che accompagneranno Munch per tutta la vita, a partire dalla perdita della madre a causa della tubercolosi quando aveva solo 5 anni. Infatti, è anche nel tema della malattia che si snoda il viaggio interiore attraverso cui possiamo visitare, se ci lasciamo andare, la mostra.

Il patimento di un uomoUn viaggio profondo, da affrontare con una buona dose di empatia e senza rigore, accantonando almeno per una volta le aspettative: niente urlo, di conseguenza meno pittura e meno colore di ciò che ci aspettavamo di trovare. Più dolore. È come se Munch avesse scritto un

manifesto esistenziale da lasciare ai posteri, pura testimonianza introspettiva che comincia con una nascita che è anche morte: "

Abbiamo sofferto la morte durante la nascita. Siamo lasciati con la più strana delle esperienze: la vera nascita, che è chiamata morte. Per cosa siamo nati?".

Naturalismo ed impressionismo

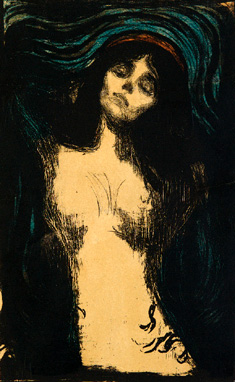

Naturalismo ed impressionismoNelle prime due sezioni incontriamo le opere più facilmente collocabili entro i sicuri territori del naturalismo e dell'impressionismo - nonostante non ne siano diretta derivazione culturale - ma quando entriamo nella terza sezione tutto è trasformato. A predominare sono rosso e nero,

il solco lasciato dal segno grafico delle incisioni sembra voler ferire ancora una volta l'animo di chi l'ha tracciato e di chi ne osserva l'andamento, ci ritroviamo circondati da

donne-vampiro e Madri-Madonne protagoniste assolute, insieme alla gelosia e all'alienazione, soggetti di una ricerca claustrofobica che non punta a capire la vita ma le sue forze organizzatrici e tiranne.

Una rappresentazione interioreInusuale è il rapporto di Munch con la Natura, intesa come mezzo e non come fine, partendo dal presupposto che l'Arte non è natura, e possiamo cambiarla a seconda del nostro bisogno profondo per poi rappresentarla; così, allo stesso modo, un ritratto non deve assomigliare al modello ma essere il più possibile figlio della ricerca interiore, quella che fa dell'animo umano il vero soggetto del quadro. Anche in un ritratto all'apparenza "accademico" come quello di Inger Barth il colore cola letteralmente sulle mani, sporcando di significati altri ciò che a prima vista sembra così normale.

Le eterne ferite

Le eterne feriteVolendo, possiamo prenderci un po' di respiro – ma solo se guardiamo superficialmente e con occhi ignari - nella sala della produzione scaturita dall'inverno del 1904 passato a Lubecca, quando Munch era ospite della famiglia del dottor

Max Linde. Qui Munch sperimenta non tanto una nuova tecnica, quanto piuttosto una nuova condizione di familiarità, immortalata nei ritratti e negli scorci ripresi dal giardino. Attenzione, però, la tregua dura ben poco: proseguendo, le opere della quasi cecità ci riportano al suo mondo interiore, allo

sfogo continuo perpetrato nel colore inquieto e potente o nella rappresentazione persecutrice dell'universo femminile, reso mesto come quello familiare o invadente come quello delle amanti e delle fidanzate che non ha mai voluto sposare. A loro ha preferito l'eterna unione con la Natura, cercata anche nella estrema pratica di lasciare se stesso e i suoi dipinti alla cura delle intemperie, proprio come ha fatto nell'atelier di

Ekely, che al posto del tetto aveva il cielo.

L'azzardo Munch-WarholCon l'ultima sezione la tenaglia che fino ad ora ci ha serrato stomaco e mandibola si allenta: Warhol interpreta Munch, seriale come lo era stato il suo predecessore, prepotentemente cromatico come molti suoi capolavori, differente per intenti ma tanto simile per la forza dell'iconicità che trasmette. La mostra è visitabile a Palazzo Ducale fino al 27 aprile 2014.