“…e ora, avendo cercato di accontentare tutti con molti matrimoni, poche morti e tanta prosperità…” Dopo più di milleduecento pagine, si conclude con una sorta di confessione lo scritto più famoso di Louisa May Alcott (1832-1888), la quadrilogia Piccole donne che somiglia a una saga familiare del tipo dei Buddenbroock di Thomas Mann, anch’essa ambientata nella seconda metà dell’Ottocento. Ma luoghi e personaggi non si assomigliano affatto, se non per l’approfondimento psicologico dei protagonisti. Il libro di Mann gli valse il premio Nobel. Alla Alcott niente Nobel, ma un inatteso successo, forse proprio a motivo di quell’impegno nel compiacere il pubblico dell’epoca: 1868-69, anni in cui, dopo la guerra civile, in America servono libri educativi, sulla scia di La capanna dello zio Tom di Harriet Beecker Stowe o Pattini d’argento di Mary Dapes Dodge.

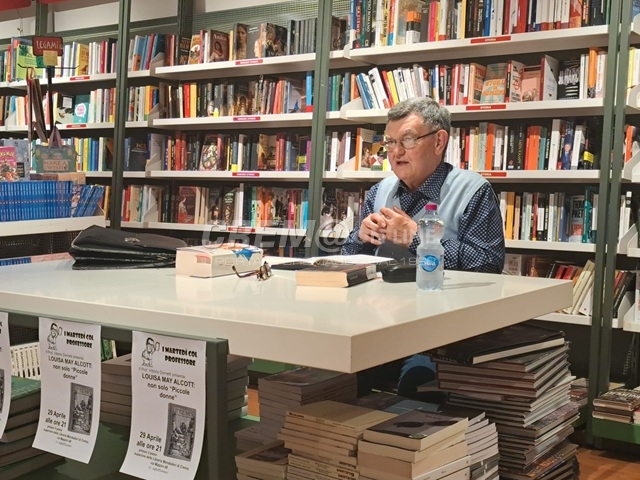

I martedì del professore: non solo Piccole donne

Il professor Vittorio Dornetti, da critico letterario e cinematografico par suo (prezioso il consiglio di non perdersi il film di Greta Gerwig dedicato a Piccole donne), snocciola dati e date che testimoniano l’abituale scrupolo con cui prepara l’appuntamento mensile dei “martedì” presso la Libreria Mondadori. Veniamo così a sapere che la Alcott, prima di essere chiamata da un editore affinché scrivesse un libro per giovinette, s’era cimentata con il genere horror, che negli anni ’60 del secolo XIX prendevano a modello Edgar Allan Poe e il neogotico. Fra questi scritti, riscoperti nel 1975 in America e pubblicati in Italia da Black Dog, spicca Horrida. Altri, classificabili come “dime novels” (da quattro soldi), con l’immancabile Maledizione della mummia e titoli analoghi, mostrano di indulgere alla moda dell’egittologia. Da segnalare Dietro la maschera (1866), “storia intrigante che si presta a tanti sottotesti”, suggerisce Dornetti, perché la protagonista è una giovane arrampicatrice sociale che si insinua come istitutrice presso un’agiata famiglia con l’intenzione di sposarne l’erede più anziano e diventare ricca: l’anti Jane Eyre.

Tengo famiglia

Tutti questi esperimenti letterari mirano ad affrontare il problema cruciale per la Alcott: mantenere la famiglia. La madre Abbe May, il cui cognome viene aggiunto da Louisa a quello del padre, si dava da fare per crescere le quattro figlie. Ma era per lo più il padre Amos Bronson Alcott, noto come pedagogista, a provvedere al loro sostentamento. Se non che poi toccò a Louisa, quando gli iterati progetti paterni di costruire una scuola ideale naufragarono in un completo fallimento. Come altre improbabili utopie che, a partire dall’archetipo della Repubblica platonica, costellano la storia della civiltà occidentale da Tommaso Moro a Tommaso Campanella, fino al conte Claude Henri de Saint Simon, la scuola fondata da Bronson, chiamata Fruitland, doveva incarnare un ideale socialista e filantropico, e finì travolta da un mondo non ancora globalizzato, ben deciso a non farsi troppe illusioni sulla bontà della natura. Vegani ante litteram, li definisce Dornetti, additando come causa della loro sorte le lotte fra comunità similari che si distruggono a vicenda, pur essendo nate con buone intenzioni. Volevano rivitalizzare gli ideali dei Padri Pellegrini, partiti dalla “corrotta” Europa per fondare una nuova società, ma subirono la stessa sorte che toccherà nel XX secolo a hippy e beat, disgustati dai disastri del capitalismo ma impotenti nel contrastarli.

Chi ha paura di un testo edificante?

Dunque tutto cambia quando il già citato editore domanda a Louisa di scrivere un libro per le giovinette. Lei ci sta, e scrive Piccole donne, che – spiega il professore – “saccheggia tutti i miti della letteratura romantica e predecadente”. Quando le Piccole donne crescono diventano Le buone mogli, a cui fanno seguito Piccoli uomini e I ragazzi di Jo. Finalmente per la Alcott è giunto il momento di esprimere ciò che pensa in un testo edificante, sì, ma non privo di spunti critici che lasciano trapelare la volontà di riscatto in donne che nella realtà vengono tenute in stato di emarginazione. Si chiarisce così quel finale, che non è il classico happy end, poiché il matrimonio non annuncia un “vissero tutti felici e contenti”. La vita reale rimane segnata da criticità, contraddizioni, ingiustizie che Louisa conosce bene. Il suo tormentato rapporto con il padre, amico di filosofi trascendentalisti e anarchici, le aveva ispirato insofferenza per quelle ingiustizie che il padre non era riuscito a cancellare né con la sua scuola aperta anche a persone di colore, né con le teorie astratte che gli avevano valso il soprannome di “Platone”.

La “ferrovia sotterranea”

Lei voleva fare qualcosa, e l’aveva fatto lavorando prima come contadina, insegnante, dama di compagnia, e poi, durante la Guerra di Secessione, quando s’era prodigata come infermiera degli Yankees. A onor del vero i trascendentalisti avevano pure messo in piedi la “ferrovia sotterranea”: un’organizzazione che consentiva agli schiavi fuggitivi dalle piantagioni del Sud di rifugiarsi nel Nord antischiavista. Ma a Louisa restava un cruccio: alla donna erano riservati ruoli non sempre graditi, e il matrimonio appariva ancora un destino ineluttabile. Come Mark Twain, detestava le “letture domenicali” che finiscono tutte bene. Scrisse allora per compiacere il gusto del pubblico, ma manifestò la propria ribellione personale con la scelta di non sposarsi, in un’epoca ancora ostile al teatro di Henrik Ibsen, che con Casa di bambola (1879) fece scandalo per il suo “femminismo”. Un dubbio: da allora, quanto sono cambiati gli americani? Forse Le buone mogli di Louisa May Alcott sopravvivono nella serie televisiva The good wife? Se così fosse, meglio restare piccole.