“Le inedite storie della comunità ebraica cremasca”. Questo il tema dell'incontro di domenica scorsa, presso la sala Cremonesi di Crema, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Crema con il Comitato per le celebrazioni di Giovanni Vailati, Gli Amici del Museo e l’orchestra di fiati il Trillo di Crema. Davanti ad una folta platea Giuseppe Strada, presidente della Fondazione San Domenico di Crema, ha introdotto l'incontro, ripercorrendo con l'ausilio di immagini dei ghetti di Venezia, Cremona, Mantova e Milano, la storia della presenza delle comunità ebraiche in varie città italiane, sottolineandone le problematiche e la non sempre felice accoglienza riservata dal popolo del Belpaese.

Le origini delle municipalità

Molto interessante l'intervento di Giacomina Canidio, in particolare per l'illustrazione di documenti e atti manoscritti risalenti al Quattrocento e Cinquecento che, conservati nell’archivio della biblioteca di Crema, di Cremona e di Piacenza, formano il dna delle odierne municipalità. Estrapolata dalla sua tesi di laurea, la relazione ha approfondito la presenza degli ebrei a Crema, dalla storia del Monte di Pietà alle difficoltà derivanti dal prestito di denaro o dall’usura che colpirono la collettività cremasca, con particolare riferimento alla venuta a Crema di Bernardino da Feltre e Bernardino da Siena, entrambi impegnati nell’alleviare i bisogni degli indigenti.

Il ghetto cremasco

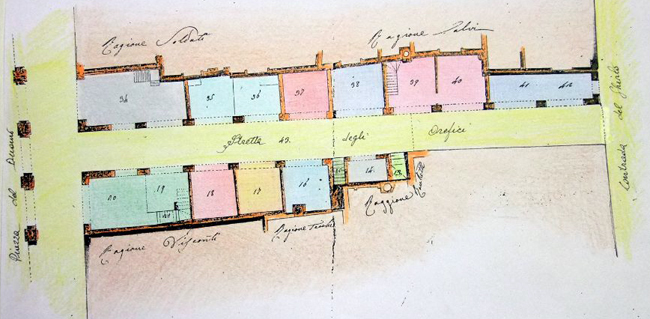

Durante l'incontro è emerso inoltre il luogo fisico e la struttura del quattrocentesco ghetto di Crema, ovvero la stretta degli orefici sita nell’odierna via Manzoni. Al riguardo lo studio di architettura Tino Moruzzi ha donato una carta topografica del 1820 fatta dall’ingegnere Municipale Luigi Massari, nella quale sono rappresentate le tredici botteghe ebraiche – abitazioni a tre piani - che trovavano posto in una viuzza larga un metro e venti su una strada quasi del tutto coperta, che da piazza Duomo sbucava alle Quattro vie.

L'origine dei violini

In sala Cremonesi sono state proiettate oltre 240 immagini, dipinti e cartoline d’epoca dedicate a questo piccolo, isolato quartiere, tra i quali gli affreschi della costruzione del Monte di Pietà, presenti nella chiesa dei Caduti del Quartierone. Da sottolineare la fonte presentata da Dino Zanini, pubblicata a Cremona ma inedita per Crema, sul volume di Elia Santoro, Violini e Violinari ove viene spiegato dettagliatamente il percorso di due ebrei cremaschi che tenevano banco a Crema insieme ad un ebreo di Martinengo che all’inizio del 1500 aprirono 3 botteghe di Pataria consorziate; botteghe destinate a grande fortuna, nelle quali iniziarono a lavorare Andrea e Giovanni Antonio Amati i cui violini sono diventati famosi e apprezzati in tutto il mondo.